Deutlich wie nie zuvor hat der Weltklimarat Ende März 2023 vor der Klimakrise gewarnt. Die 1,5-Grad-Grenze werde schon im nächsten Jahrzehnt überschritten. Das Zeitfenster schließt sich. Die Klima-Zeitbombe tickt. Auch die Autor*innen der Studie „Nachhaltigkeit und Wettbewerb in Deutschland und der EU“ erkennen an, dass durch die Klimakrise und das Erreichen der planetaren Belastungsgrenzen „auf mittlere Sicht die Funktionsfähigkeit der Märkte in Frage gestellt“ wird. Eine nachhaltige Entwicklung sei im 21. Jahrhundert die Grundvoraussetzung dauerhaft stabiler Marktrahmenbedingungen. Doch wie kann das Kartellrecht zum Klimaschutz bzw. zu ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeitszielen beitragen? Der Diskurs zur Beziehung zwischen Wettbewerb und Nachhaltigkeit „steckt noch in den Kinderschuhen“. In der Nachhaltigkeits-Tool-Box reicht das Spektrum möglicher staatlicher Interventionen von der Bepreisung von Verfügungsrechten, Steuern und Subventionen über Ge- und Verbote bis hin zum Kartellrecht. Letzteres bildet das Schlusslicht in der Nachhaltigkeitsdebatte. Das Kartellrecht betritt quasi Neuland: „Im Missbrauchsverbot und in der Fusionskontrolle ist die kartellrechtliche Praxis bislang kaum für das Zusammenspiel von Wettbewerb und Nachhaltigkeit sensibilisiert“.

Ein kritischer Blick auf den Wettbewerb

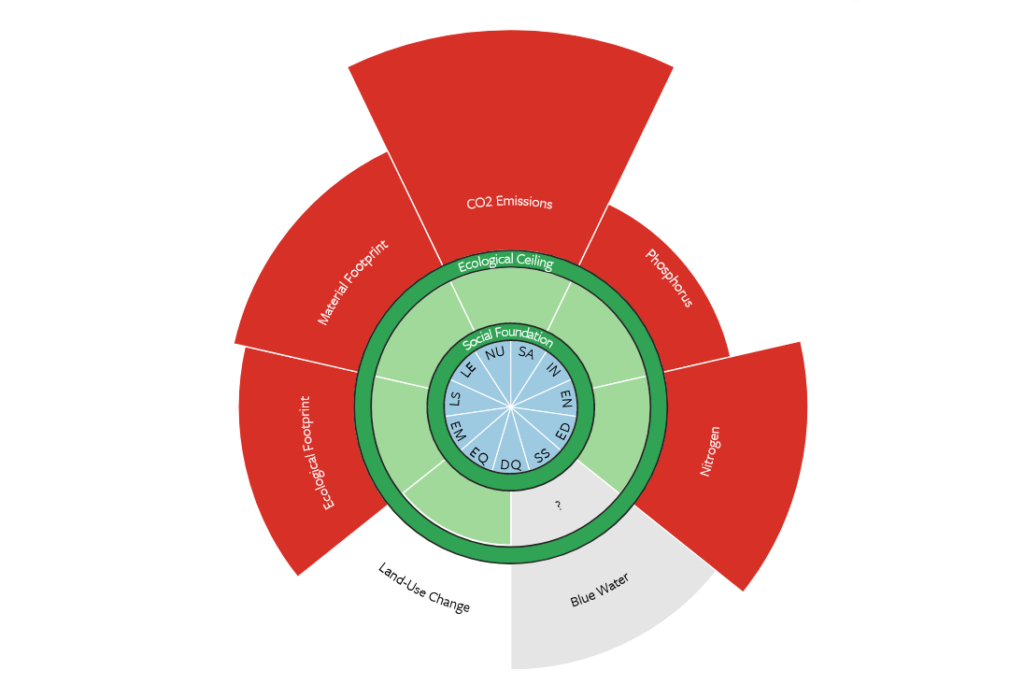

Die Studie beurteilt den Wettbewerb durchaus differenziert. Der Wettbewerb sei nicht per se wohlfahrtsfördernd. Das Prinzip der effizienten Ressourcenallokation gerate bei öffentlichen Gütern an seine Grenzen. Die Externalisierung von Kosten wird als „besonders relevanter Marktversagenstatbestand“ ausführlich beschrieben. Erstaunlich ist dann diese Aussage: „Die rechtlich verfasste, wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft hat sich als Mechanismus bewährt, um knappe Ressourcen zu verteilen…“. Es wird angenommen, dass solch eine Marktwirtschaft quasi per se zukunftsfähig sei. Dies mag für Innovationen noch eher zutreffen – je nachdem, ob sie als nachhaltig einzuordnen sind oder nicht, aber für die Verteilung knapper Ressourcen trifft dies offensichtlich nicht zu. Deutschland überschreitet die Ökosystemgrenzen mehrfach: bei C02-Emissionen, Phosphor, Nitrat, materiellem und ökologischem Fußabdruck. Die Grenzen des freien Wettbewerbs sind unbestreitbar vorhanden. Die Kartellrechtler Stucke und Ezrachi stellen in ihrem Buch „Competition Overdose“ fest, dass es Wenige gibt, wenn überhaupt, die die Grenzen des Wettbewerbs in Frage stellen. Bei Problemen werde als Lösung ausnahmslos propagiert, den Wettbewerb noch mehr zu fördern. Dieser pauschale Ansatz überhöhe das Wettbewerbsideal und lasse die Grenzen außer Acht.

Nachhaltigkeit im Kartellrecht: Mehr ökologisch als sozial

Grundlage für die Auseinandersetzung mit kartellrechtlichen Nachhaltigkeitsoptionen sind die globalen Nachhaltigkeitsziele. Das heißt, mit Nachhaltigkeit ist in der Studie immer die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gemeint. Zu ergänzen wäre das Prinzip des „Leave no one behind“. Die Umsetzung der Agenda 2030 ist nur möglich, wenn konsequent ein Menschenrechtsansatz verfolgt wird, auch in und durch Deutschland. Erst im November 2022 hat der Bundestag einen Gesetzentwurf zur Ratifikation des Fakultativprotokolls des UN-Sozialpakts (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) verabschiedet. Das deutsche Lieferkettengesetz ist ein wichtiger Fortschritt, hat aber noch Schwächen. Es gibt zu wenige Vorgaben zum Schutz von Klima und Umwelt, zu viele Ausnahmen bei den Sorgfaltspflichten und es erfasst viel zu wenige Unternehmen. Auch beim derzeit verhandelten EU-Lieferkettengesetz sind die klimabezogenen Sorgfaltspflichten zu schwach, sie sollten ein zentraler Bestandteil eines wirksamen EU-Lieferkettengesetzes sein.

Wenn es um Nachhaltigkeit im Kartellrecht geht, wird hauptsächlich über die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit diskutiert, allerdings in erster Linie über freiwillige Nachhaltigkeitsinitiativen. Die Studie geht darüber hinaus, etwa indem beim Ausbeutungsmissbrauch und bei der Fusionskontrolle die soziale Dimension thematisiert wird. Verstärkt beispielsweise „ein Zusammenschluss die Möglichkeiten eines Unternehmens, Druck auf Zulieferer auszuüben und diese auszubeuten, ist das eine Behinderung des Wettbewerbs, die zugleich eine Gefahr für ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsziele mit sich bringt.“ Zu ergänzen wären Ausführungen zur Rolle des Kartellrechts in konzentrierten Arbeitsmärkten, wie zum Beispiel von Marinescu und Posner beschrieben: „Why Has Antitrust Law Failed Workers?“ Die Frage der Geschlechterungleichheit als erhebliche Hürde für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele müsste auch berücksichtigt werden. Bislang ist mir dazu nur ein Papier der OECD bekannt: Competition Policy and Gender. Die soziale Dimension erfordert eine vertiefte Analyse, weil das Kartellrecht einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der sozialen Ungleichheiten leisten kann und auch die Einkaufs- und Preispolitik der Unternehmen tangiert.

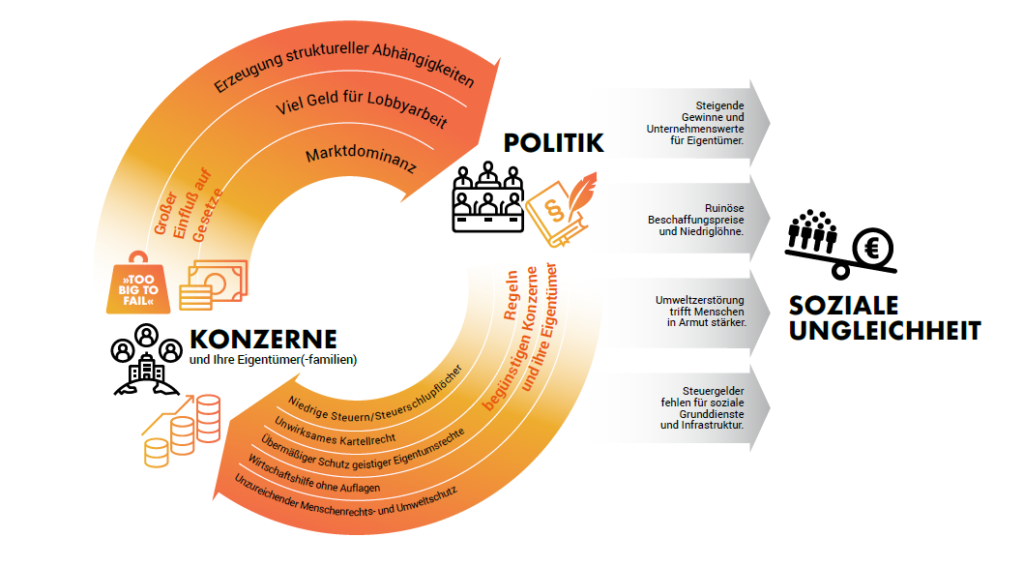

Exkurs: Soziale Ungleichheit und Marktmacht

Eine OECD-Studie „Inequality: A hidden cost of market power“, die auf Daten von acht OECD-Ländern basiert, zeigt: Marktmacht kann erheblich zur Vermögensungleichheit beitragen, indem sie den Reichtum der reichsten 10 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt um 12 Prozent bis 21 Prozent erhöht und das Einkommen der ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung um 11 Prozent oder mehr verringert. Die Wohlhabenden profitierten stärker von der Marktmacht, da sie in der Regel einen größeren Anteil an Unternehmensgewinnen und Kapitalerträgen hätten. Es ist mittlerweile ökonomischer Mainstream, dass die zunehmende Marktmacht u.a. zu außerordentlichen Gewinnen mächtiger Unternehmen und zu sinkenden Arbeitseinkommensanteilen geführt hat.

Die Einkommens- und Vermögensungleichheit nehmen weltweit seit 1980 fast überall zu. Zwischen den Geschlechtern ist die Einkommensungleichheit nach wie vor sehr hoch. Die Beseitigung großer Ungleichheiten bei den CO2-Emissionen ist für die Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich. Das heißt, es gibt keine Nachhaltigkeit ohne eine Beseitigung der hohen sozialen Ungleichheiten. Das Kartellrecht und die Kartellrechtsbehörden können einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der sozialen Ungleichheit leisten. Dafür müsste diese ausdrücklich als kartellrechtliches Ziel festgeschrieben und als Ziel des öffentlichen Interesses behandelt werden.

Kartellrecht als primärer Ort der Nachhaltigkeitspolitik?

„Der ökologisch und sozial nachhaltige Wettbewerb ist bislang nicht ausdrücklich Schutzgut des Kartellrechts“. Es soll den Autor*innen der Studie zufolge auch „nicht zum primären Ort der Nachhaltigkeitspolitik werden, sondern allein hilfsweise da genutzt werden, wo der bisherige Rechtsrahmen offenkundig nicht ausreicht, um die von der Legislativen selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“. Demnach würde dem Kartellrecht eine bedeutende Rolle zukommen, weil der bisherige Rechtsrahmen offensichtlich nicht ausreicht („far off track“). Es besteht kein Zweifel, dass das Kartellrecht viel Potenzial hat, die hohe soziale Ungleichheit zu reduzieren und die globalen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Im Fokus sollten insbesondere Produktmärkte stehen, die für die Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle spielen. Sei es, weil sie zentraler Bestandteil der Transformation sind (z.B. Batteriespeicher für Wind- und Solarenergie, soziale Grunddienste) oder weil sie die Transformation be- bzw. verhindern (z.B. gefährliche (Agro-)Chemikalien, Geschlechterungerechtigkeit, Armut). Gleichwohl ist unbestritten, dass das Kartellrecht – wie jedes Instrument – seine Grenzen hat.

Die Studie schlägt vier Grundmuster vor: 1) „Sustainability Awareness“, die ausschließlich der Wettbewerbslogik folgt; 2) „Sustainability Boost“, die durch gesetzgeberische Klarstellungen vollkommen im Einklang mit dem Wettbewerbsgedanken steht 3) „Sustainable Competition“, die nachhaltiges Wirtschaften zum inhärenten Teil der Kartellrechtsanwendung macht; und 4) „Levelling Approach“, der außerwettbewerbliche Interessen im Kartellrecht berücksichtigt. Für das BMWK ist sicherlich der „nachhaltige Wettbewerb“ naheliegend, da das Ministerium ihn als Grundpfeiler für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft sieht. Mit ihm würde „eine Transformation der Marktwirtschaft angestrebt, in der durch die Internalisierung von Kosten, ordnungsrechtliche Vorgaben und andere genuin marktwirtschaftliche Instrumente die Nachhaltigkeitsziele besser erreicht werden“. Ob der nachhaltige Wettbewerb einen „konzeptionellen Quantensprung“ oder eher einen „nachholenden Nachhaltigkeitssprung“ darstellt, ist dabei eher eine Frage des Vergleichsmaßstabs.

Kartellrecht als Schwert: Die Missbrauchskontrolle

Auch wenn im deutschen Kartellrecht mit dem Merkmal der „Unbilligkeit“ eine umfassende Interessensabwägung in der Missbrauchskontrolle erfolgen kann, so stößt diese offensichtlich mit der Berücksichtigung der „der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB“ an seine Grenzen. Es wäre somit erforderlich, „Nachhaltigkeitsaspekte bei den Tatbestandsmerkmalen (Marktbeherrschung, Missbrauch, Interessenabwägung/Rechtfertigung oder auf Sanktionsebene“ zu spezifizieren und zu integrieren. Auswirkungen auf betroffenen Gruppen wie Bananenarbeiter*innen müssten ebenso berücksichtigt werden, wie jene auf die Allgemeinheit. De facto käme dies einer Abkehr von der engen Fokussierung auf die Konsumentenwohlfahrt gleich. Es wäre ein wichtiger Schritt, weil diese einseitig auf niedrige Verbraucherpreise abzielt. Die Vorschläge der Studie zum Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch sind wegweisend.

- Ausbeutungsmissbrauch (MB 5 & MB 6): Ein Missbrauch läge demnach beispielsweise vor, wenn die Einkaufspreise „nicht zumindest die Kosten der Produktion beinhalten“ oder „wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen seinen Zulieferern nur so geringe Preise zahlt, dass es diesen nicht möglich ist, die eigenen externen Effekte zu internalisieren oder ganz zu vermeiden“. Ebenso wären negative Auswirkungen auf die Allgemeinheit zu berücksichtigen, „wenn die Verschmutzung zu Lasten des öffentlichen Gutes (Umwelt, Luftqualität)“ geht.

- Behinderungsmissbrauch (MB 7): Ein Vorschlag beinhaltet, ihn auf nicht-nachhaltige Verhaltensweisen auszuweiten. Wenn marktbeherrschende Unternehmen beispielweise Innovationen (oder Informationen) zurückhalten, hätte dies „schädliche Auswirkungen sowohl auf den Innovationswettbewerb…, als auch auf Nachhaltigkeitsbelange“. Wohlmöglich wären die Ölfirmen, die wegen eigener, streng geheim gehaltener Forschungen seit 1957 wussten, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe das Klima verändert, auch ein Fall fürs Kartellrecht. Oder Autokonzerne, die Pläne für ein Ein-Liter-Auto in der Schublade haben, diese aber nicht verwirklichen und stattdessen auf die Fertigung von SUVs setzen.

Ergänzend wäre klarzustellen, dass das Kartellrecht darauf abzielt, konzentrierte Marktstrukturen zu verhindern, um wettbewerbsfeindliche Verhaltensweisen von vornherein auszuschließen. Vorrangig sollten strukturelle Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, um die Anreize zu beseitigen, die wettbewerbswidriges Verhalten erst möglich machen. Die Beweislast läge beim Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung. Es müsste nachweisen, dass es keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen gibt. Auch die geplante Einführung eines neuen Eingriffsinstruments, mit dem das Bundeskartellamt im Anschluss an eine Sektoruntersuchung Störungen des Wettbewerbs schnell und effektiv abstellen kann, stellt eine wichtige Erweiterung dar. Gleiches gilt für das Bestreben, die Abschöpfung von Vorteilen aus Kartellrechtsverstößen für die Behörde deutlich zu erleichtern.

Kartellrecht als Schwert: Die Fusionskontrolle

„Ziel der Fusionskontrolle ist die Verhinderung der Konzentration in Märkten durch externes Wachstum“. Den Autor*innen der Studie ist zuzustimmen, dass die Abwehr von hoher Konzentration in Märkten ein Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung ist. Sie ist gleichzeitig essenziell, um die hohe soziale Ungleichheit nicht weiter zu verschärfen. Es ist davon auszugehen, dass die Untersagung von „dirty deals“ eine größere Praxis-Relevanz haben wird, als der Schutz von „green deals“. Zu den „dirty deals“ würden sicherlich Fusionen von Unternehmen gehören,

- die umweltschädiche Produkte herstellen (z.B. Pestizide, Mikroplastik) oder deren Produktionsprozess mit hohen Umweltkosten verbunden ist (z.B. Bergbau, Sektoren mit hohen CO2-Emissionen, Düngemittelherstellung),

- die den Zugang zu Produkten, die für die Allgemeinheit essenziell sind, beschränken (z.B. Generika, Trinkwasser, Saatgut) oder

- bei denen mehrfach Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind (z.B. Bergbau, Agrobusiness)

Das Vorsorgeprinzip wäre bei der Bewertung konsequent anzuwenden. „Green deals“ sollten im Hinblick auf strukturelle Abhängigkeiten (in Lieferbeziehungen) und eine drohende Monopolisierung genauso kritisch geprüft werden, wie andere Fusionen. Ein Schutz eines „green deals“ wäre hingegen zu rechtfertigen, wenn beispielsweise die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Zielunternehmens nicht mehr gegeben ist, die Fusion erst ein Ausrollen einer Umwelttechnologie ermöglicht oder eine höhere Tarifbindung mit sich bringt.

Aber: „Außerwettbewerbliche Wirkungen, z.B. Umweltschutz oder Arbeitsplatzsicherung, werden nach geltendem Recht nicht berücksichtigt“. Ein Zusammenschlussvorhaben wird bislang nur dann als problematisch angesehen, wenn es wirksamen Wettbewerb erheblich behindern würde („significant impediment of effective competition“ = SIEC-Test). Für die Bewertung werden ausschließlich wettbewerbliche Wirkungen berücksichtigt, die nach ökonomischer Lesart wieder an der kritikwürdigen Konsumentenwohlfahrt ansetzt. Vor dem Hintergrund der Entscheidungspraxis des OLG Düsseldorf bzw. des EuGH bieten neue Leitlinien keine ausreichende Sicherheit, dass Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. „Will man sicherstellen, dass eine neue Auslegung des Eingriffstatbestands durch die Gerichte mitgetragen wird, ist eine Gesetzesänderung erforderlich“. Ob der SIEC-Test erweitert werden sollte (FK 2), ist fraglich. Mir erscheint es sinnvoller, neue Untersagungskriterien zu entwickeln, die eine fundierte Abwägung der verschiedenen Ziele erleichtert.

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in der Fusionskontrolle müsste allerdings mit einer strengeren Fusionskontrolle einhergehen, um im größeren Umfang positive Wirkungen zu entfalten. Gesetzlich müsste der Vorrang der langfristigen Gesetzesziele zugunsten der Marktteilnehmer – Begrenzung wirtschaftlicher Machtstellung, Abwendung von Monopolen und Oligopolen – gegenüber kurzfristigen Effizienzvorteilen aufgenommen werden. Vermeintliche Effizienzgewinne sollten nicht zur Genehmigung von Fusionen führen, wenn es Belege gibt, die strukturelle Annahmen über konzentrierte Märkte bestätigen.

- Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern müsste insbesondere die Möglichkeit berücksichtigt werden, Gewinne zu erzielen, indem soziale, gesundheitliche und ökologische Kosten externalisiert werden.

- Die Schwellenwerte für die Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung müssten deutlich abgesenkt, die Unternehmensgröße gebührend berücksichtigt werden.

- Killer-Akquisitionen durch Unternehmen in hochkonzentrierten Märkten sollten einem Verbot unterliegen, auch wenn das Zielunternehmen noch unterhalb der Schwelle der Marktbeherrschung liegt.

- Wird ein Zusammenschluss genehmigt, sollte der Schwerpunkt auf strukturellen Abhilfemaßnahmen (z. B. Veräußerung, Trennung) und im Falle verhaltensbezogener Abhilfemaßnahmen auf dem Schutz der Arbeitnehmerrechte und der Verhinderung von Monopsonmacht liegen, die zu einem Druck auf Erzeugerpreise, Löhne und Arbeitsbedingungen führen kann (FK 5).

Schlussbemerkungen

Die Herausforderung des Gesetzgebers ist, das komplexe Verhältnis von Wettbewerb und Nachhaltigkeit auszutarieren. Bei der Freistellung von freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiativen ist aus meiner Sicht Zurückhaltung geboten, wenn allein oder hauptsächlich marktmächtige Konzerne beteiligt sind. Dies umso mehr, wenn es sich um hochkonzentrierte Märkte handelt. Eine Vertreter*in einer Rechtskanzlei gab bei einer kartellrechtlichen Konferenz zu Nachhaltigkeit in Brüssel offen zu, dass Unternehmen ihre Dienste in Anspruch nehmen, um Schlupflöcher im Gesetz zu identifizieren („doing bad“) und nicht um Nachhaltigkeitsoptionen zu entwickeln („doing good“). Von den dargestellten Optionen scheint mir eine Einzelfreistellung von Modellkooperationen, die auf erhebliche Nachhaltigkeitswirkungen abzielen und als Vorbild für gesetzliche Regelsetzung dienen, am ehesten geeignet zu sein (FS 4). Unabhängig davon, können Unternehmen die bestehende Möglichkeit von „Vorsitzendenschreiben“ in Anspruch nehmen, um mehr Rechtssicherheit zu erhalten. Gerade Konzerne mit großen Compliance-Abteilungen sind durchaus in der Lage, eine kartellrechtliche Bewertung vorzunehmen. Der Spielraum vergrößert sich ohnehin, wenn ein nachhaltiger Wettbewerb als Leitbild im Kartellrecht verankert wird. Eine Anmeldepflicht von Nachhaltigkeitsinitiativen erscheint dennoch sinnvoll, nicht um standardmäßig eine kartellrechtliche Prüfung vorzunehmen, sondern um stichprobenmäßig überprüfen zu können, ob es unrechtmäßige Absprachen gibt.

Die Studie leistet einen wichtigen Beitrag, Optionen aufzuzeigen, die dem Kartellrecht in punkto Nachhaltigkeit auf die Sprünge helfen. Die Autor*innen rufen drei wichtige Aspekte in Erinnerung: „Erstens wird die Debatte global geführt. Zweitens ist der wettbewerbliche Nachhaltigkeitsdiskurs in eine breitere Debatte um System und Zweck des Wettbewerbsschutzes eingebettet. Drittens handelt es sich um eine letztlich politische Weichenstellung, sodass die Auswahl der „richtigen“ Optionen keine wissenschaftliche Fachfrage ist.“ Es obliegt dem Gesetzgeber, eine Abwägung im Sinne des Gemeinwohls vorzunehmen. Wichtig ist hierbei, nicht die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zu vernachlässigen. Der Schutz der Biodiversität wird einige Male in der Studie erwähnt, könnte sich in der kartellrechtlichen Praxis als besonders herausfordernd erweisen. Wohlmöglich wäre hier eine vertiefte Analyse sinnvoll. Eine wichtige gesetzgeberische Ergänzung wäre die Einführung einer wirksamen „Sustainable Corporate Governance Initiative “, die auf den Zielen und geplanten Schritten der Studie „directors‘ duties and sustainable corporate governance“ basiert.

Die Europäische Umweltagentur kommt in einer fundierten, wissenschaftlichen Analyse zum Ergebnis, dass die negativen sozialen und ökologischen Trends nicht umgekehrt werden können, wenn weiterhin das Wachstum des BIP als politisches Ziel verfolgt wird. Denn es geht einher mit einem Wachstum des Abbaus von Ressourcen und höheren Emissionen. Man muss kein*e Verfechter*in von Donut-Ökonomie, Post-wachstum oder Degrowth sein, um zu erkennen, dass man die Wachstumsfrage in der Nachhaltigkeits-diskussion nicht ausklammern kann. Gleiches gilt für geistige Eigentumsrechte bzw. Patente, die ein eigenes Forschungsfeld im Kartellrecht darstellen. Um eine Katastrophe zu vermeiden, muss es der Menschheit gelingen, ein ökologisches, soziales und wirtschaftliches Gleichgewicht herzustellen und anstatt am Prinzip des „Weiter so“ festzuhalten, die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsordnung zu schaffen.